地域集客の手段として、ポスティングがあらためて注目を集めています。

お店やサービスの存在を、地域に暮らす人たちへ確実に届けられる方法として、今見直されつつあるのです。

さらに、手に取れるチラシはスマートフォンの画面より目に留まりやすく、じっくり読んでもらえる機会が生まれます。

この記事では、ポスティングの基本から活用の工夫、成功事例やデジタルとの連携まで、地域集客に役立つ具体的な方法をご紹介していきます。

地域集客におけるポスティングの基本と特徴

地域に根ざした集客施策を考えるうえで、ポスティングの基本的な特性をしっかりと押さえておくことは欠かせません。

配布する相手をエリア単位で選べるという点は、全国一律の広告にはない大きなメリットです。

地域密着型のビジネスでは、必要な情報を住民に直接届けられる点から、ポスティングの効果が高く評価されています。

印刷物を通じて、サービスや店舗への関心を持ってもらう第一歩になるでしょう。

こうした直接的なコミュニケーションができるからこそ、地域での集客手段としてポスティングが今も多くの現場で活用されているのです。

ポスティングとはどんな手法か

ポスティングは、広告やチラシを個別のポストに投函して届ける広告手法です。

新聞折込やオンライン広告とは異なり、配布するエリアや住宅の種類まで細かく指定できるのが特徴です。

そのため、「この地域のこの層に伝えたい」というニーズに合わせた柔軟な対応が可能になります。

事業の規模にかかわらず取り組める点も、導入のハードルを下げています。

地域ターゲティングの強み

特定の地域に住む人々へピンポイントで情報を届けられるというのは、ポスティングの最大の魅力といえるかもしれません。

たとえばファミリー層の多い住宅地、あるいは一人暮らしの若者が集まるマンション街など、それぞれの特徴に応じて内容やデザインを変えることができます。

無駄な広告費を抑えながら、反応の期待できるエリアに集中できるからこそ、費用対効果の高い施策として活用されているのです。

ポスティングは、地域で集客したい相手に的確に情報を届けられる手段として、多くの人から信頼を集めています。

ポスティングが持つ地域集客への強み

デジタル広告が日常に溶け込んだ今でも、紙のチラシを手にする機会はなくなっていません。

ポストを開けるとき、何気なく手に取ったチラシが思いがけず心に残ることがあるでしょう。

こうした“偶然の出会い”が生まれるのは、紙媒体ならではの強みです。

ポスティングは生活の流れの中に自然に入り込むため、地域の人々に身近な情報を届ける手段として優れています。

また、地域に根ざした集客にポスティングを活用する最大の魅力は、情報が身近で確実に届く点にあります。

スマートフォンでわざわざ検索する前に、日常の流れの中で目に入ることが、反応につながるきっかけになるのです。

紙媒体の視認性と印象の強さ

実は、紙に印刷された情報は画面上の広告とは違った形で人の記憶に残るといいます。

手触りや重み、色の鮮やかさが五感に訴えかけるからです。

特にカラー印刷されたチラシは視認性が高く、リビングや玄関先に置いておかれることで繰り返し目にする機会が生まれます。

一度だけではなく、何度も視界に入ることで関心を持ってもらえる可能性が高まるのです。

ポスティングは、チラシが目に触れている時間が比較的長いため、その分だけ印象にも残りやすくなります。

こうした特性は、地域での集客を考えるうえで大きな強みになります。

来店につながる導線の作り方

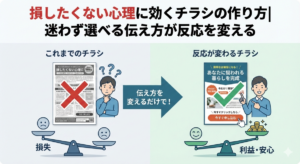

ただ情報を届けるだけでは、行動には結びつきません。

チラシを受け取った人が「行ってみよう」と思えるような工夫が、来店につながる導線づくりにおいて重要です。

地図や店舗写真をわかりやすく掲載する、初回限定の特典を明示するなど、行動へのハードルを下げることが求められます。

導線がきちんと設計されていれば、ただ情報を届けるだけで終わらず、来店といった具体的な行動へつながる可能性が高まります。

地域での集客にポスティングをうまく活かすには、チラシを見た人に次の一歩をどう踏み出してもらうか、その流れをしっかり考えておくことが大切です。

ポスティングの成功事例から学ぶ

どんなに効果があると言われている方法でも、実際に現場でどう使われているのかが見えてこなければ、納得感を得るのは難しいものです。

地域での集客にポスティングを取り入れる場合も同じで、具体的な活用事例を知ることで初めて、その可能性が実感できるのではないでしょうか。

実際にポスティングで成果を上げている店舗やサービス事業者の取り組みからは、今後の戦略に生かせるヒントがきっと見つかるはずです。

ここでは、そうした事例を2つご紹介しながら、ポスティングがどのように集客に役立っているのかを見ていきます。

小規模学習塾の集客成功例

ある地方都市の個人塾では、新年度の生徒募集にあわせてポスティングを活用していました。

配布する地域は、近隣の小学校の学区内にしぼり、保護者の目に留まりやすいよう、色づかいや見出しの設計にも工夫を加えています。

チラシの中心には無料体験授業の案内を配置し、申し込みページへすぐアクセスできるQRコードが目立つように掲載しました。

地域の特性をふまえた配布戦略と、伝わりやすさを意識した紙面づくりが、問い合わせや反応を確実に引き出す結果につながりました。

飲食店のクーポン施策の工夫

駅から少し離れた場所にある飲食店では、新規の顧客を増やすことに課題を感じていました。

そこで、ランチタイム限定の割引クーポンを付けたチラシを作成し、近隣の住宅へ向けて配布を実施しました。

配布のタイミングは、在宅率の高い平日の朝に集中させるよう計画し、できるだけ多くの人の目に触れるよう工夫を重ねています。

店舗からの一方通行ではなく、地域の人々と自然につながるきっかけをつくれたという点でも、この取り組みは意味のある成果をもたらしています。

ポスティング施策を成功に導くポイント

ポスティングは、配るだけでは成果につながりません。

配布エリアの選定、タイミング、チラシの内容といった複数の要素をきちんと設計し、それぞれが連携していることが大切です。

地域で集客の成果を出すには、ポスティングの基本を一つひとつ丁寧に見直しながら計画を立てることが欠かせません。

ここでは、そのポイントを整理して見ていきましょう。

配布エリアと時期の最適化

どこに、いつ配るかという判断は、ポスティングの成果に大きく影響します。

住宅街なのか商業地なのか、平日か週末かといった条件によって、情報を受け取る相手の生活リズムは大きく変わってきます。

だからこそ、想定するターゲット層の暮らしを具体的にイメージしながら、反応が得られそうなタイミングを見極めることが大切です。

また、配布する範囲をむやみに広げてしまうと、メッセージの力が分散してしまう恐れがあります。

届ける相手を明確に定め、その人に必要な情報がきちんと届くように設計することが、地域での集客にポスティングを活かすうえで欠かせない基本となります。

チラシデザインと訴求内容

実は、読み手にとってわかりやすく、記憶に残りやすいチラシには共通点があります。

内容を詰め込みすぎず、見せたい情報を一目で伝えるレイアウトが効果的です。

たとえば、店舗の外観やスタッフの写真が入っていると安心感につながりやすくなりますし、クーポンや特典の有無も行動のきっかけになります。

さらに、フォントや色使いを含めて、視覚的な“印象づくり”にこだわることで、紙の力がより強く発揮されます。

以下の表は、ポスティング施策を設計する際に押さえておきたい基本の視点をまとめたものです。

| 設計要素 | 考えるべきポイント |

|---|---|

| 配布エリア | 商圏・住宅構成・生活動線に合わせた範囲の選定 |

| 配布タイミング | 在宅率・曜日・イベント時期を見据えたスケジュール |

| チラシの目的 | 認知拡大・来店促進・予約誘導など明確な意図 |

| デザインと構成 | 見やすさ・伝えやすさ・写真や地図の使い方 |

| 行動を促す仕掛け | クーポン・限定情報・QRコードなどの導線づくり |

デジタルと組み合わせたポスティングの可能性

紙のチラシには、それだけでも十分な訴求力がありますが、デジタルツールと組み合わせることで、さらに継続的な関係づくりへとつなげることができます。

たとえば、チラシを受け取った人がLINEで友だち登録をしたり、ホームページにアクセスして詳しい情報を確認したりといった導線があれば、その後の接点を長く保ちやすくなります。

こうした仕組みは、今では多くの店舗やサービスで取り入れられ、実際の集客につながっています。

ポスティングは紙媒体としての強みに加え、デジタルとの連携によって新しい役割を担えるようになってきました。

LINE公式アカウントとの連携手法

チラシにQRコードを掲載してLINEの登録につなげる方法は、手軽に取り組めて実際の効果も期待できる手段です。

一度登録してもらえば、その後はスマートフォンを通じてタイムリーに情報を届けることができ、キャンペーンの告知や日常的なお知らせも逃さず発信できます。

このように、継続して連絡を取り合える状態を築くことができれば、ポスティングのように一度限りで終わってしまう接点を補うことができます。

ポスティング×Webの相乗効果

ポスティングとWebサイトの連携は、情報をより深く、効果的に伝えるための重要な手段です。

もし、紙面では伝えきれない詳細な内容がある場合、視覚的な要素を補完するために、Webサイトへの誘導が有効です。

たとえば、チラシに簡潔な紹介文とURLを記載することで、興味を持った方が後から詳しい情報を確認しやすくなります。

また、予約や申し込みが必要なサービスでは、Web上のフォームへのリンクを設けることで、スムーズに行動に移してもらうことが可能です。

ちなみに、政府がWebサイトの見やすさや使いやすさを高める取り組みを進めています。

デジタル庁では、各省庁のWebサイトに統一感を持たせることで、誰もが必要な情報に迷わずアクセスできるようにする仕組みづくりが進められています。

こうした動きは、「使う人の立場に立った情報発信」がいかに大切かを示しているもので、私たちが民間でWebサイトをつくるときに、きっと参考になる考え方です。

詳しくは、デジタル庁の「政府ウェブサイトの標準化・統一化」に関する案内をご覧になってみてください。

まとめ|ポスティングを今こそ戦略的に見直すべき理由

地域密着型のビジネスでは、誰に・どうやって情報を届けるかが集客の鍵を握ります。

そうした中で、ポスティングは生活の中に自然と入り込み、地域の人へダイレクトに情報を届けられる手段として、多くの現場で活用されています。

そこにLINEやWebをうまく組み合わせることで、ただ情報を届けるだけでなく、実際の行動につなげたり、その後の関係づくりに広げていくことができるようになります。

ポスティングは、紙とデジタルをつなぐ役割を担えるようになり、これからもっと幅広い場面で活用されていくでしょう。

ポスティング・サービスでは、地域に根ざした集客戦略を幅広くサポートしています。

エリアの特性に合わせた配布設計はもちろん、反響を高めるチラシづくりや、Webとの連携を含めた導線設計までご相談いただけます。